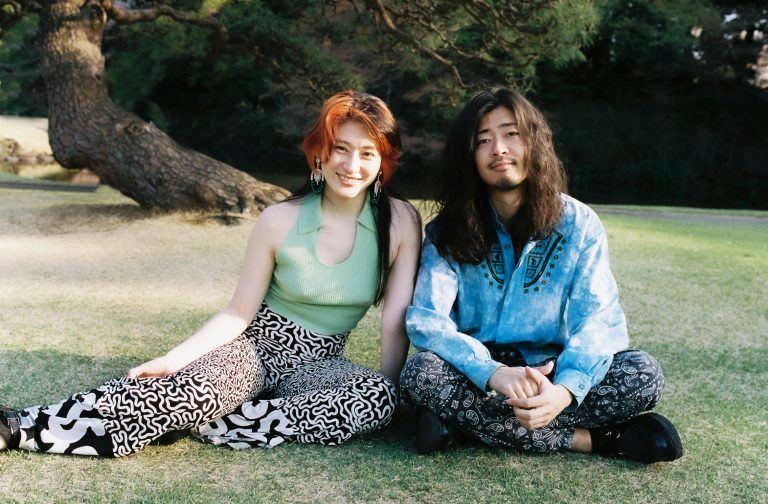

日本で人種や国籍の異なる親から生まれた子ども(“ハーフ”と呼ばれることが多い)の数は年々増えている。2016年には日本人と外国人の間に生まれた子どもの割合は、日本人の出生数のうち約30人に1人(厚生労働省の数値を基に算出)だった。

だが、見た目が“日本人らしく”ない人を「日本人ではない」とみなす日本人がいまだ多い。

2015年のミス・ユニバース日本代表に選ばれたアフリカ系アメリカ人の父親を持つ宮本エリアナに対して賛否両論が巻き起こったのも、その一例だ。だが“ハーフ”であることは、日本以外の国であっても簡単ではないという。

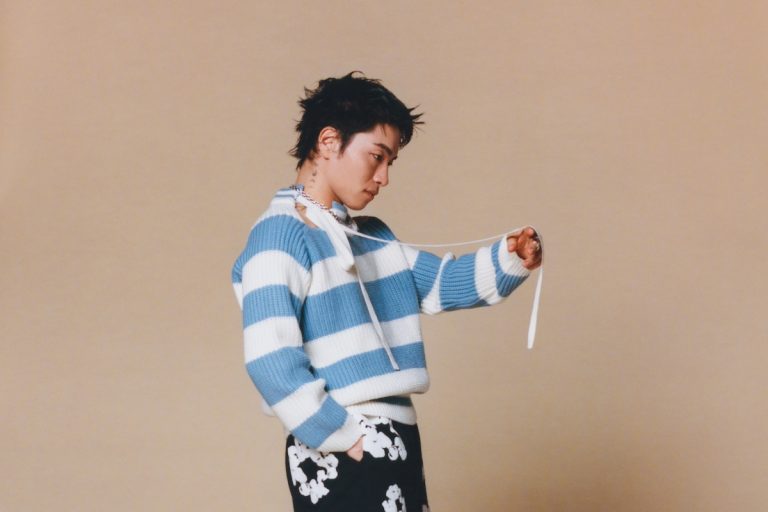

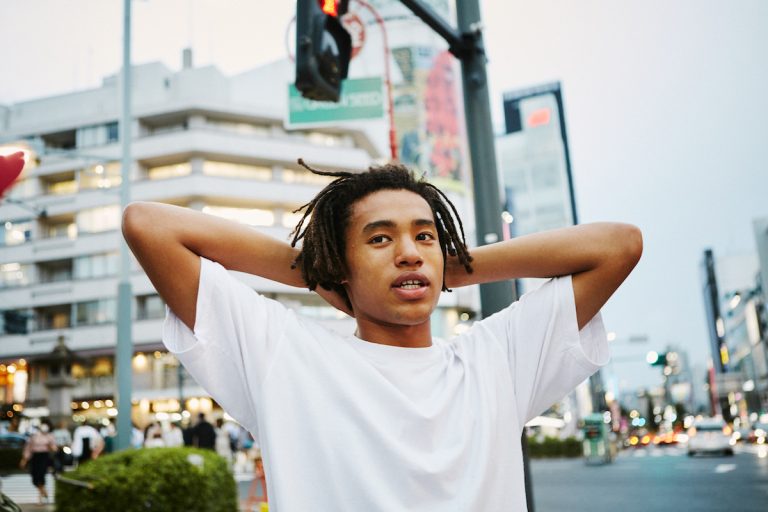

「黒人」と「白人」のはざまで生きる、“混血児”ラッパー

日本ではもう死語となりつつある言葉「混血児」。そんな言葉をあえて自分につけた人物がいる。東京とアメリカのニューヨークを行き来し、Z.Konketsuji名義(Z.混血児、以下Z)でラッパーとして活躍するアーティストSire 26(サイヤ 26)だ。

「YMO」で世界的な活躍を見せた坂本龍一など日本のミュージシャンに影響を受けた彼は、自分の音楽にも日本のサブカルチャー的要素を散りばめている。

彼は幼いころに日本のアニメやゲームに親しみ、高校生になると日本の音楽やストリートファッションに興味を持った。そして大学生になってからは「現代の日本文化」を勉強することに熱中し、日本語を勉強しただけでなく、日本の大学への留学も経験している。

「混血児」の意味をわかってるのかって思われるかもしれない。だけど僕はその言葉の言外の意味まで知ってる。日本語でも英語でもちょっと変な名前かもしれないけど、人に覚えてもらいやすいね(笑)僕は日本の“ハーフ”ではないけど、mixed race*1だからこの名前にした。

(*1)人種が混ざった人

彼は白人の母親と黒人の父親の間に生まれた、“混血児”のアメリカ人。

人は文化的背景ではなく「見かけ」で人種的にグループわけする傾向がある。そのため、Zが自分を「黒人」だと思っていなくても、会話をするまでは外見的な特徴から「黒人」だとみなされることが多い。アメリカでは警察が偏見のフィルターをかけて警戒している「黒人」に。

だが口を開けば、発音や話し方がわかって「ああフランス領のアフリカの国から来たんだ」とか「ミックスの子か何かなのか」と言われる。これは日本との“ハーフ”が日本人と見られない・外国人が日本語を話すと驚く人がいる状況と似ているかもしれない。

「僕は何者なのか?」と、自分に問い続けてきた24歳

他人から「黒人」のカテゴリーにわけられる彼は、黒人のカルチャーに身を置くことが多い。しかし白人とのミックス*2のため、“完全な黒人”になれず、どこにも適合できないことに葛藤を感じて生きてきた。

そんな彼によると、ミックスでいることは「常に自分のアイデンティティを問い続けなければならないこと」だという。

(*2)本記事では、アメリカの文脈で「人種が混ざった」ということを表すのに、彼が使用していた「ミックス」という表現を採用した。日本の文脈については、“ハーフ”と表記している。

日本の“ハーフ”と同じかもしれないけど、特に幼いころは、自分がどこに属すのかを決めるよう他人から常に求められてた。自分がぴったりとはまる場所なんてないけどね。だけどミックスでいてよかったのは、「自分は何者なのか、どこに属すべきか」をいつも考えていたから、他の人より早い段階で自分に対する理解が深められたし、強くなれたことかな。それでもミックスでいることは、決して簡単ではなかった。

自分の「祖先の歴史」を知ることは、自分や「自分の生きる社会の構造」を理解するうえで重要だ。

アメリカで黒人が差別され続けている背景には、今日も合法の「奴隷制度」の歴史があり、社会を支配している“人種”という概念は科学的ではなく社会的に作られたもの。

僕は自分が「どんな見た目をしているか」以上の存在だと信じてる。人について判断するとき、その人の言動や考え方、人柄に注目するべきじゃないのかな。人種が社会的に作られたものって知ったのは自分にとって大きかった。だから歴史をもっと知って、自分の存在や生きている世界についての理解を深めたい。

「うぶで、保守的な日本」を生き抜くためのロールモデル

日本は他者との交わりに対して保守的だ。それはマジョリティと人種的バックグラウンドが異なる者を“ガイジン”や“ハーフ”とラベリングして理解しようとするところに表れている。それから、悪気はないにしても、外国人への配慮に欠ける日本人がいるのは気になるところ。

聞いてきた人たちが「うぶ」なだけかもしれないけど、変わった質問をされたことがある。アメリカ人だったら自分の無知さを相手に悟られないようにする傾向があるけど、日本では何でも深く考えずに質問してくる人が多い印象だよ。欧米人はナンパが上手だと勝手に思われているのか、日本人の男性に「どこで女性を探したらいいか」とか「どうやって女性と話したらいいか」って道端で聞かれたこともあった。

さらにごく稀ではあるが、Zは日本で人種差別を受けたことがあるという。電車に乗っているときに子どもを抱えた母親に嫌な目つきで見られ、彼のほうを向いていた子どもの顔を背けられたのだ。

しかし彼に言わせれば、アメリカより暴力的な差別が少ない日本には、弱者に優しい社会を作ることができる可能性があるという。

どこに生まれてもミックスでいることは簡単ではない。しかしながら、アメリカでは白人と黒人のミックスであるオバマ前大統領や、人気歌手のドレイク*3がロールモデルとなるし、Zの音楽を聴いて日本とのミックスであることに誇りを持った人も少なからず存在する。

それは日本の“ハーフ”たちの活躍が広く見られることと似ているかもしれない。彼らの存在は当事者にとってのロールモデル、そして“ハーフ”を取り巻く問題に目を向けるきっかけとなりえるのだ。

(*3)アメリカ人ではなくカナダ人だが、アメリカを含む世界的な人気がある

ヒップホップを手段に、「自分の怒りの声」をオープンに伝える

今の時代の音楽にとって「ヒップホップ」はただの音楽ジャンルではない。J-POPにも長らくラップが使われてきているし、テイラー・スウィフトなどのどんなポップアーティストでも、ヒップホップの要素を入れることがヒット曲作りに欠かせなくなっている。したがって、現在がヒップホップ業界のパワーが史上最強の時代と言っても過言ではない。

Zがラップを始めたのは、同時期にラップを始めた他の子どもたちよりも「自分のほうがうまくできる」という自信を感じたことだけが理由ではなかった。

怒ると同時に混乱してしまって、その怒りを間違った方向に向けてしまう人も多くいる。ヒップホップミュージックやラップは、パンクとかメタルのようなハードコアな音楽と同様で、自分の感じた怒りを建設的に発信するのに向いてると思う。

※動画が見られない方はこちら

もし連邦議会が僕のために仕事をしてくれないなら、警察もしてくれない

If my police do not serve me, then blood spill out on that gurney

警察が働いてくれないなら、僕を乗せた担架から血が流れる

So many Michael Browns

大勢のマイケル・ブラウン*4

So many other names that won’t make another sound

もう音を立てることのない、そのほかの多くの名前

So I make a sound, making moving sound

だから僕が音を立てる 動きながら音を立てる

Keep your fucking crown

その王冠をそのままかぶってろ

Wiping blood off of Amerika-ka-ka’s ground

僕は人種差別の多いアメリカの地面についた血を拭いてる

(*4)2014年にミズーリ州ファーガソンで起きた白人警官による黒人青年射殺事件の犠牲者マイケル・ブラウン。同様の事件がその後も起きており、白人警官は多くの場合不起訴となっている。

Z. Konketsuji – Kakumei Thunderclap (革命雷鳴)より抜粋

僕たちが生きる社会は、弱者が苦しむ構造になっている。だけど、これで僕たちの生き方が決まるわけではないし、決まるべきではない。だからこそ、常に広い視野で世界を理解していく必要があると思う。

彼がラップを通して差別問題に挑み続けるのは、教育を受けて「歴史や社会の構造」を理解した被差別者としての責任だと考えているからだ。

ここ最近はDNA検査など、どちらかといえば興味本位の娯楽としての「自分のルーツ探し」が流行しているが、マジョリティにも歴史を知る必要性がある。

それはマジョリティとマイノリティの歴史が常に関連しあってきているためだ。日本人の場合は、「中国大陸」や「東南アジア」など多様なルーツを持った人々が日本や日本人を形成したことを認識する必要もある。マジョリティとしての責任は、自分や他人の歴史を理解し、マイノリティに対する配慮を忘れないようにすることなのかもしれない。

※こちらはBe inspired!に掲載された記事です。2018年10月1日にBe inspired!はリニューアルし、NEUTになりました。