2018年5月26日(土)、27日(日)の2日間にわたり、横浜赤レンガ地区野特設会場にて開催されたサーフカルチャー、ビーチカルチャーをルーツに持つ、音楽とアートのカルチャーフェスティバル「GREENROOM FESTIVAL‘18」。“Save The Beach Save The Ocean”のコンセプトを掲げ、急速に減少しているビーチと海の環境を守るための活動も行っている同フェスティバルに、今年は11万人が来場した。

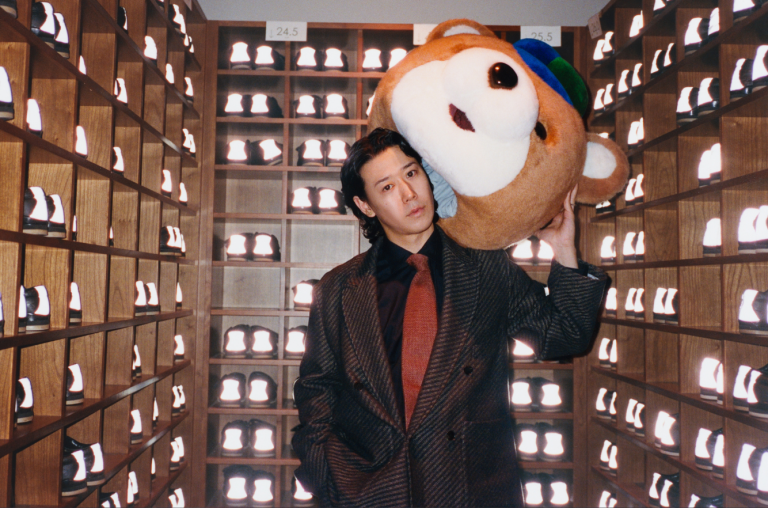

Be inspired!はこの機会に、フェスティバル会場の一角に設けられていたアートギャラリーで作品を展示していた、アーティストRuss Pope(ラス・ポープ)氏(47歳)に話を聞いた。アメリカのスケートボード界のキーパーソン、コンバースのマーケットディレクターとして知られている彼は、社会や人をどう見ているのだろうか。

Russ Pope氏(以下Russ氏)は、1970年にカリフォルニア州で生まれ、現在はニューハンプシャー州に暮らすアーティストだ。家から10分でサーフィンのできるお気に入りの海に行け、家の裏口が大好きな森につながっているという環境に住む彼は、「人」というものに最も関心を抱いてきた。

10代の頃から絵とスケートボードが好きだったRuss氏は、デッキアート*1で知られ、スケートボード界とアート界にまったく別のグループのファンを持つ。インタビュー中にも「アートの展示に来る人はみんなスケートボードのことを全然知らないよ。僕のことをスケートボードで知っている人はスケボーのことで話したがるけど(笑)クレイジーだよね、おもしろいよ」と話していた。アートの展示ではスケートボードのことは一切聞かれない彼に、筆者も例に漏れず、彼がアートに込めている視点について質問を投げかけてみた。

(*1)デッキとはスケートボードの板で、それに施すアートをデッキアートと呼ぶ

ーRussさんの作品には人を描いたものが多いように思います。なぜ人を題材に選ぶのですか?

人っていうものが一番興味深いからね。僕は山が大好きだし、木とか海も好きだけど、人はもっと素晴らしい。人にはいろんな面があって、クレイジーでハッピーで悲しくて。僕だって明日には今日と全然違う自分になれる。服装を変えたり、髪を切ってもらったりするだけで異なる自分になれる、そういうのがすごくおもしろいんだ。だから人を描くことが多い。クレイジーでハッピーで悲しくて、背の高い人も低い人もいて、明るい人もいれば暗い人もいる、その全部が興味深いから。

ー今回の展示のタイトル「see you」にはどんな意味が込められているのですか?

これは「I see you(僕があなたを見ている)」っていう意味なんだ。ここで展示しているポートレートの人たちは全員見たことのある人たちだから、このタイトルにした。僕が見たことのある人たちのポートレートを、来る人たちに見せているから、絵に描いた人たちを「we all see you(みんなで見ている)」ってことだね。

これはとてもシンプルだけど、重要なことだと思ってる。「人を見ること」をしない人だっているしね。自分を中心に考えていたりとか、スマホをずっと見ていたりとか、下を向いてあるいていたりとか。今のような時代だからこそ、自分以外の人がまわりにいること、世界には自分以外の人がいるっていうことを忘れちゃいけない。だけど、スマホっていうのはそれを難しくするよね。僕だって自分のスマホが好きだしね、いつだって僕の隣にいる。だけど、スクリーンを通して見るもののすべてがリアルなわけではないって自分に言い聞かせてる。

ーRussさんの絵には風刺画のような要素や、ダークさがあるように感じられるですが、それはご自身も意識されてますか?

たくさんの人にそう言われてきたから、君がそう思うのも別に変なわけじゃないし、そう思ったっていいんだよ(笑)。絵に描いた人が不安そうな・心配そうな顔をしているとか、ちょっと落ち込んでいるように見えるとかってよく言われるんだけど、それが僕にはあんまりわからなくて。すごくハッピーな人を描いたつもりでも、「(その絵に描かれた人は)なんでそんなに落ち込んでるの?」って聞かれたりするんだよね。それで僕は「いや彼は落ち込んでいるんじゃない、ハッピーなんだよ!」って言うんだけど。

僕が絵に描いた人で「ハッピーそうに見える」って言われるのは、たいてい女性を描いたときで、花とか木とかが一緒に描かれているものかな。花とかがあると、人はハッピーだって思うのかもしれない。どうしてそう思うのかわからないけど、人の頭には「女性はハッピーにちがいない」みたいな考えがあるみたい。ちょっとそれは変だと思う。僕は自分の絵に描く人を落ち込んでいるように描こうとはしてない。

ーご自身のアートや作風を説明するとき、どんな言葉を使っていますか?

今のスタイルに近づいたのは大学生のときかな。すごく自然にできあがったものだね。人とか場所に興味を持つようになって生まれたもので、自分のアートは「social commentary(社会論評)」って説明してる。ビジュアルダイアリーみたいに自分で見た人や場所をリポートしているようなものだからね。だからどんな場所へ行っても、自分の目か、スケッチブック、またはカメラで見たものを記録して、それを持ち帰って絵にする。それで特に気に入ったものには色を塗るんだ。

それからヨーロッパで僕のアートを売ってくれているアートディーラーによると、有名なイタリアの美術批評家が僕の展示を見て「modern impressionism(現代の印象派)」だと言ってくれたらしい。辞書で定義を調べると、確かにうなずけるなと思って。印象派ではジェスチャーのように大胆な線が使われているし、僕はそれを使った現代アーティストだからね。それがだんだんしっくりきているよ。

ーアートを通して何を伝えたいと思っていますか?

これはほかの人もしているシンプルなことだけど、「みんなピースフルになろうよ」っていうのは、伝えたいことの一つだよ。アメリカで悲惨な発砲事件があったけど、人と話そう、人を撃たないで、っていう本当にシンプルなこと。もう少し大きな次元では、「生きているのはいいこと」というメッセージかな。だから、それを伝えるストーリーを絵に描いてシェアしている。たとえば、森の中を歩いていて、コーヒーを飲んでいる一行を見たら、その人たちのストーリーを絵でシェアする。あと僕が妻をとても愛していることを強く感じるとき、二人で散歩に行って彼女の手を握っている自分の絵を描いたりね。ただ人生のポジティブな面を伝えようとしているんだ。

ーご自身が見たものを絵に描いているRussさんは、社会のなかでアートがどんな役割を持つと感じていますか?

それはヘビーな質問だね。誰もが理解できるユニバーサルな言語だということがまず一つ。アートだけじゃなくて音楽もそうかな。みんな何かしらの音楽が好きだし、まったく知らないって言う人だって本当は何かを聞いたことがあるし、影響されていると思ってる。アートについても同じだと思っていて、スーパーとかファミリーマートとかローソンとかに行って、みんな商品を買うときラベルを見て買っているよね。だいたいみんな何が入っているかでは決めないし、そもそも何が入っているか知らない。みんな色とかグラフィック、イメージで買ってる。だからグラフィックアートは消費に深く関わっていると思う。そういう意味で、アートはアート好きではない人にも、影響を与えているんだ。

それから、僕が初めて日本にきたとき、6人くらいしか知り合いがいなかった。だけど、アートを通じて人と知り会えたんだ。僕のアートを気に入った人たちが話しかけてくれたから、それでつながった。そんな意味でもユニバーサルな言語だって思っている。

ー今回展示されているGREENROOMは、ビーチと海の環境を守るための活動を行っていますが、それはご自身の普段の活動と関連していますか?

うん、関連しているね。僕はビーチシーンや海にいる鳥の作品をよく作っているし、それはどれも僕にとって意味のあるものなんだ。サーフライダー・ファウンデーションっていう、水やビーチの保全活動をしたり、使い捨てのプラスチック製品を使わないよう呼びかけたりする国際的なNGOと僕の絵のコレクションを作ったこともある。それを売った利益で団体がビーチをきれいにしたりしているんだ。

僕もいつもはウォーターボトルを持ち歩いているんだけどね、今回の旅には持ってきていなくて、ペットボトルの水を買ったんだ…本当はよくないんだけど。妻にも「それは使い捨てのプラスチックじゃない」って言われたけど、洗って何度も使うよって返事したよ(汗)。

人に興味を持とう、まわりの環境を大切にしよう、ピースフルに生きよう、生きているのはいいことだ、人生のポジティブな面を伝えたい、というような当たり前だが重要なメッセージを伝えようとしていると話してくれたRuss氏。便利すぎるスマホに気を取られてしまい、まわりにいる人が目に入らないということはないだろうか。対面でのコミュニケーションが希薄になってきている現代だからこそ、改めて「人」というものの温かさや、興味深さについて考えてみたらどうだろう。

※こちらはBe inspired!に掲載された記事です。2018年10月1日にBe inspired!はリニューアルし、NEUTになりました。