90年代のカルチャーを感じさせるノスタルジックなビジュアルが特徴的なパリを拠点とするイラストレーター「Jules Magistry (ジュール・マジストリー)」。彼は作品を通して「思春期と男性性」というテーマを探索している。自身が思春期を過ごした90年代のフランスの郊外で彼が感じた息苦しさは、「男になること」への疑問と強く繋がっていた。

ー少年時代を90年代に過ごすのはどんな感じだった?

90年代はあらゆるものによって形作られていた。少なくとも西洋社会をみたら、薄っぺらい時代だったと思う。ポップカルチャー。資本主義。民主主義に対する考え方。社会が直面した様々な問題があった…でもそれを見つめようとしない人たちがたくさんいた。

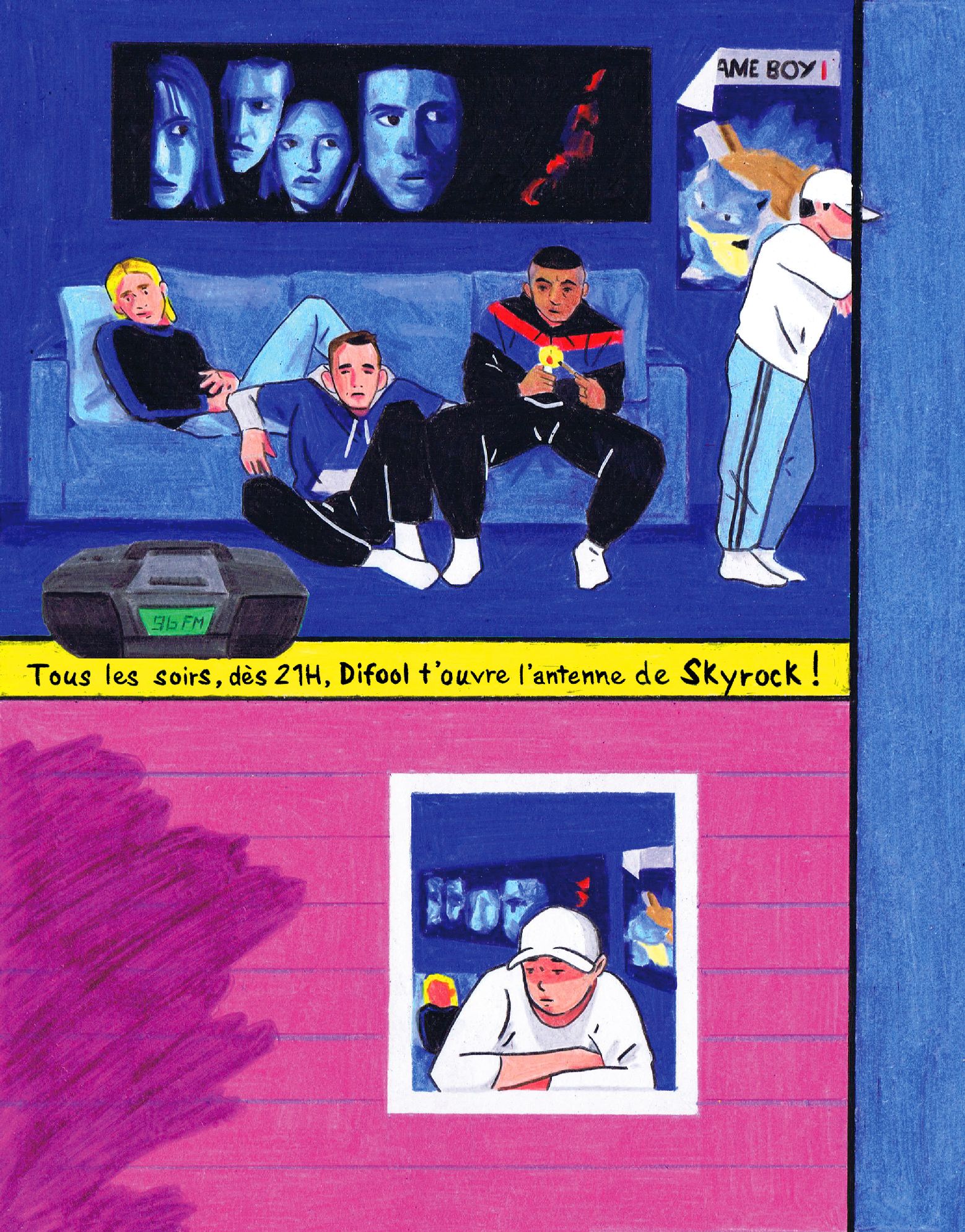

僕が想像するに、ニヒルな若者が溢れた時代だったと思う。彼らは自分がいる世界の薄っぺらさを感じているけれど、どうすればいいのかがわからなかった。その混乱が怒りへと変わっていった(グランジカルチャーはそのいい例)。比較的貧困地域の郊外やマイノリティコミュニティには苦労している人たちがたくさんいたけれど裕福な白人層は彼らに耳を傾けることはせず、彼らの苦しみさえもすぐにエンターテイメントとしてポップカルチャーに取り込んでしまった(彼らの苦しみは今もなお続いているし、彼らこそが90年代を形作るものである)。

でもみんなが庭付きの素敵な家に住むのが理想だと思ってるような時代に、僕は実際にフランスの郊外で、アメリカン・ドリームみたいな家に住んでいたから文句は何もなかった。苦労なんてなくて、平和で、そして全てがものすごく表面的だった。政治的なことはなにもなく、全てが浅くて、興味深いこともなかった。人々は自ら喜んでステレオタイプにおさまっていたように思える。

だからそんなわけで小さい頃はなんでもあって、恵まれた環境にいたんだけれど、ティーンエイジャーになるあたりから全てが激変した。地元の友達は変わることなく、何にも疑問を持つこともなく、何も学ばず、みんな段々と生きづらさを感じ始めてどんどん暴力的になっていった。親に教えてもらった世間的な常識みたいなものにはしがみついたままね。

ー近頃は若者が政治的な活動を積極的にしていたり、SNSの台頭で国を越えて人が繋がれたりと状況が90年代とは変わってきているけれど、90年代と現代の若者たちとの間にはどんな違いがあると思う?

今の若者は僕らの時代の若者と全然違うよね。僕は今の若者を信じているし、尊敬している。それと同時に大変そうだなとも思うけど。インターネットが全てを変えたから。現代人は子どもの頃から大量に情報が入ってくるし、望まなくとも色々な問題を知るきっかけがある。今は90年代や2000年代前半と比べたら全てが政治的。アーティストがお金のために政治的な発言なんてすることは90年代には絶対なかったけれど、今はアーティストにも「何を伝えたいのか」が求められる時代。ジェンダーやフェミニズム、文化的リプレゼンテーションや文化盗用について気軽に話せるようになったと思う。2018年にアメリカで起きたマージョリー・ストーンマン・ダグラス高校銃乱射事件の生還者の生徒たちがいい例だけど、ちゃんと発信をして、正義のために闘って、よく議論するのが最近の若者。もしかしたら90年代の若者たちは革命を待っている世代だったけど、今の若者はそれを行動に移しているのかも。SNSがもたらす新しいタイプの薄っぺらさは危険だけれど、危険なら危険なほど若者はそれに対して行動をとる。だから本当近頃の若者は好きだよ。上の世代のお手本になっていると思う。

ー過去のインタビューで「思春期をテーマにしたのは、自分が思春期に辛い体験をして、乗り越えるのが難しかったから」と話していたけど、どうして思春期が辛かったの?

日々の虚無感が辛かった。自分を「男」として認めることが難しかった。暴力に苦しんだ。子どもの頃は人の目を気にせず、自由に生きたいと思っていた。いつも好奇心旺盛で、感情豊かで、夢と想像が溢れかえっていた。

でも思春期になると全てが均一な郊外では家も、庭もそこに住んでいる住民さえ息苦しさの原因だった。個人でいられる場所はどこにもなかった。マッチョなタイプじゃなかったし、暴力が怖かったし、競争心もないし、ラップも好きじゃかった。そういったことが「男」に求められていたのに、自分はそうじゃなかったから「男」として生きなきゃいけないっていうのが辛かった。子どもの頃からの知り合いばっかりだからみんなに拒絶されていたってわけではなかったけど、よくいじめられた。でもみんな苦しんでいたんだよね。時代の薄っぺらさはみんなに被害を及ぼした。それが暴力を生み出してその暴力は他人と、そして彼ら自身にも向けられた。

ー1999年に起きて世界を震撼させたコロンバイン高校銃乱射事件や、先ほど話に出たマージョリー・ストーンマン・ダグラス高校銃乱射事件など銃乱射事件に作品のモチベーションを得たと言っていたけれど、それはどういうこと?

コロンバイン高校銃乱射事件と9.11が眠りかけていた社会を起こしたんだ。それでマイケル・ムーア監督の『ボウリング・フォー・コロンバイン*1』を観て、そのあとはガス・ヴァン・サント監督の『エレファント*2』に芸術面で強い影響を受けた。この映画は、思春期特有の変な空気感とか、ステレオタイプとか、あの独特の特別な時期をうまく捉えていたと思う。もちろん暴力も。それから学校で起きた銃乱射事件についてちゃんと勉強することにした。銃乱射事件についていろんなデータにアクセスできるウェブサイトがあるんだ。警察とか救急車への電話の録音とか写真とか、殺人鬼の日記のスキャンとか、彼らが作ったビデオとか、監視カメラとか…。ちょっとマゾ的な作業ではあったけど、やらなければいけないことだった。たくさんの殺人鬼について学んだよ。

ガス・ヴァン・サント監督の言葉が、殺人鬼について勉強する上で大切なヒントになった。彼はこう言ったんだ。「みんな若い青年がどうしてそんなことをするのかと説明を欲しています。彼らが聴く音楽なのか、ビデオゲームなのか、いじめられていたからなのか…私の映画では特に理由がないことを描こうとしました。たくさんの要因があると同時に若い青年を実際に犯罪に走らせたのは、結果その日の天気程度のものだったのかもしれないのです」。だから僕は、なぜ彼らが犯罪を犯したのかについて事前に憶測は持たずに、「なぜ」ではなく「彼ら」を理解しようとしたんだ。

学校でおきる銃乱射事件について学んだ中で一番大きな発見は、誰も最初から人を殺したいわけではないということ。多くの場合最初は他人ではなく自分を殺したいってところから始まっているんだ。誰も殺人鬼として生まれてはこない。彼らはものすごく傷ついている。とても単純なことだけれど、彼らについて学ぶ上ではそれはとっても大切な事実。マージョリー・ストーンマン・ダグラス高校銃乱射事件は現代版のコロンバイン高校銃乱射事件だよね。違いはマージョリー・ストーンマン・ダグラス高校銃乱射事件では生存者がメディアで力を持ったこと。それはとても大きな変化だと思う。生存者たちは自分のストーリーを自分の声で語った。テレビに出たりマーチをオーガナイズしたり、ムーブメントを率いたり、ソーシャルメディアのいいところを使って強くパワフルに活動した。これは90年代と現代の若者の違いを見事に表しているかもしれない。希望を感じるんだ。

(*1)『ボウリング・フォー・コロンバイン』は2002年に製作されたマイケル・ムーア監督のドキュメンタリーである。1999年4月20日に発生したコロンバイン高校銃乱射事件が題材となっている。

(*2)『エレファント』は、2003年に制作されたガス・ヴァン・サント監督の映画である。1999年4月20日に発生したコロンバイン高校銃乱射事件が題材とし、第56回カンヌ国際映画祭で、最高賞のパルム・ドールと監督賞を同時受賞した。

ー過去のインタビューで「男の子はバカみたいに“男の子”にしかなれないように育てられている」と言っていたのがとても印象に残ったのだけれど、それはどういう意味?

「男らしさ」って感情面で、男の子が育っていく中ですごく大きな要素になる。誰を手本にするか?その手本と自分が全然違ったら?「男」になるための苦しみの中で幸せになれるのか?90年代と2000年代はフェミニズムがまだ真新しかった。たくさんの議論が巻き起こった。セクハラや職場での女性のステータス、仕事と恋愛をどう両立させていくか…。少なくともポップカルチャーの中で見た限りね(『アリー my Love』*3がタイム誌の表紙になっていたこととか)。それに比べて男性像は同じ議論まで達していない。既存の男性像がアップデートされることはなかった。70年代の自由さは消え、僕は80年代のポップなボーイズバンドみたいになりたいわけでもなかった。有名人だとカート・コバーン*4ぐらいかな、既存の男性像に挑戦したのは。

だから僕の周りの男の子たちは、簡単な道を選んだ。暴力に走りそれを楽しんだ。“女性的”な感情(人見知り、成績優秀、スポーツが苦手とか)を否定し、“女性的”な行為(本を読むこと、絵を描くこと、夢をみることとか)を拒否した。とはいっても僕は同時に“男らしい”ことをするのも好きだったし、男友達に愛を感じている。いじめっ子さえもね。当時は自分のセクシュアリティについて考えたこともなかったから、問題は「ゲイかストレートか」ではなくて、「自分は男か男じゃないか」だった。まあ、彼らへの愛と同時に憤りも感じたよ。リッチな郊外のガキたちが、スウェットを着て、チェーンをしてギャングスターみたいに振舞って、それでも家に帰るといい子ちゃんに戻るっていうのがくだらないと思ってたんだ。でも今では彼らは、僕みたいに自分を確立するものがなかったんだって思うから、あたたかい気持ちと興味しかないけど。父権社会や男性性には疑問しかない。「男の子はバカみたいに“男の子”にしかなれないように育てられている」っていうのは、よく言われる男性像や、社会がもてはやす「力のある白人男性像」を形作ることに繋がっているんだ。

(*3)『アリー my Love』は、のアメリカで1997年から2002年まで、5シーズンにわたって放送されたコメディドラマシリーズ。アメリカ・ボストン市にある法律事務所で働く女性弁護士を取り巻く恋愛模様や、法廷での活躍を描いた。主人公は働く女性の代表としてフェミニズム的な視点でも注目された。

(*4)カート・コバーンは、アメリカのロックバンド・ニルヴァーナのボーカリスト兼ギタリストとして知られる。それまでのいわゆる男性的なロックバンドとは異なり、繊細な心の痛みや悲しみを赤裸々に表現した彼の音楽は音楽界における「男らしさの意味を再定義する」ことにも一役買っていたと言われている。

ー作品を通して一貫して伝えたいメッセージはある?

ううん、“メッセージ”はない。自分が考えたいだけ。僕という人間を形作り、愛し、苦しめてきた疑問をアートを作ることで消化したいだけだよ。