※記事内の銭湯での撮影は特別に許可を取ったうえで行なっています。

光る刺繍糸から紡ぎ出される独創的な作品は見る者をその世界に引き込む不思議な力を持っている。彼女の作品の一貫したテーマは「人の手が加えられた生命」。大学在学中に「あいちトリエンナーレ2019」への出展を果たしたインスタレーション作品「1996」はその斬新な視点と表現で各方面から大きな反響を呼んだ。今年大学を卒業したばかりの青木美紅(あおき みく)は、今後の活躍が期待される若手美術家のなかでもひときわ異彩を放つ存在だ。

彼女の出生にはある秘密がある。

幼い頃から絵を描くことが好きで美術大学を目指して予備校に通っていた18歳のとき、母親に何気なく 「うちって何か秘密とかないの?」と尋ねたことがきっかけで、自身が人工授精で生まれてきたことを知った。この事実は彼女の持ち前の探究心に火をつけた。

無事、美術大学に進学した後も油絵科で学ぶ一方で、作品のテーマとして人工授精など「人の手が加えられた生命」への関心を深め、情報収集に明け暮れた。3年生のときに参加した実践型のアーティスト養成プログラム・ゲンロンカオス*ラウンジ新芸術校で大きな転機を迎える。作品発表の場で最優秀賞である金賞を受賞し、審査員の一人だった津田大介の目に留まり、彼が芸術監督を務める「あいちトリエンナーレ2019」への出展が決まったのだ。自分が生まれた背景にはどんな歴史と物語があったのか。彼女の素朴な探究心から作られた作品は、世界中から数十万の人が訪れる国際芸術祭の場で展示されることになった。

「必ず女性が必ず産む、それが当たり前って社会にちょっと違和感があります」

「あいちトリエンナーレ2019」で展示した作品のタイトルは「1996」。彼女が人工授精で誕生した1996年は、くしくも世界初のクローン羊ドリーが誕生した年であり、不良な子孫の出生防止を目的として強制的な不妊手術を可能にしていた旧優生保護法が母体保護法へ改正された年でもあった。

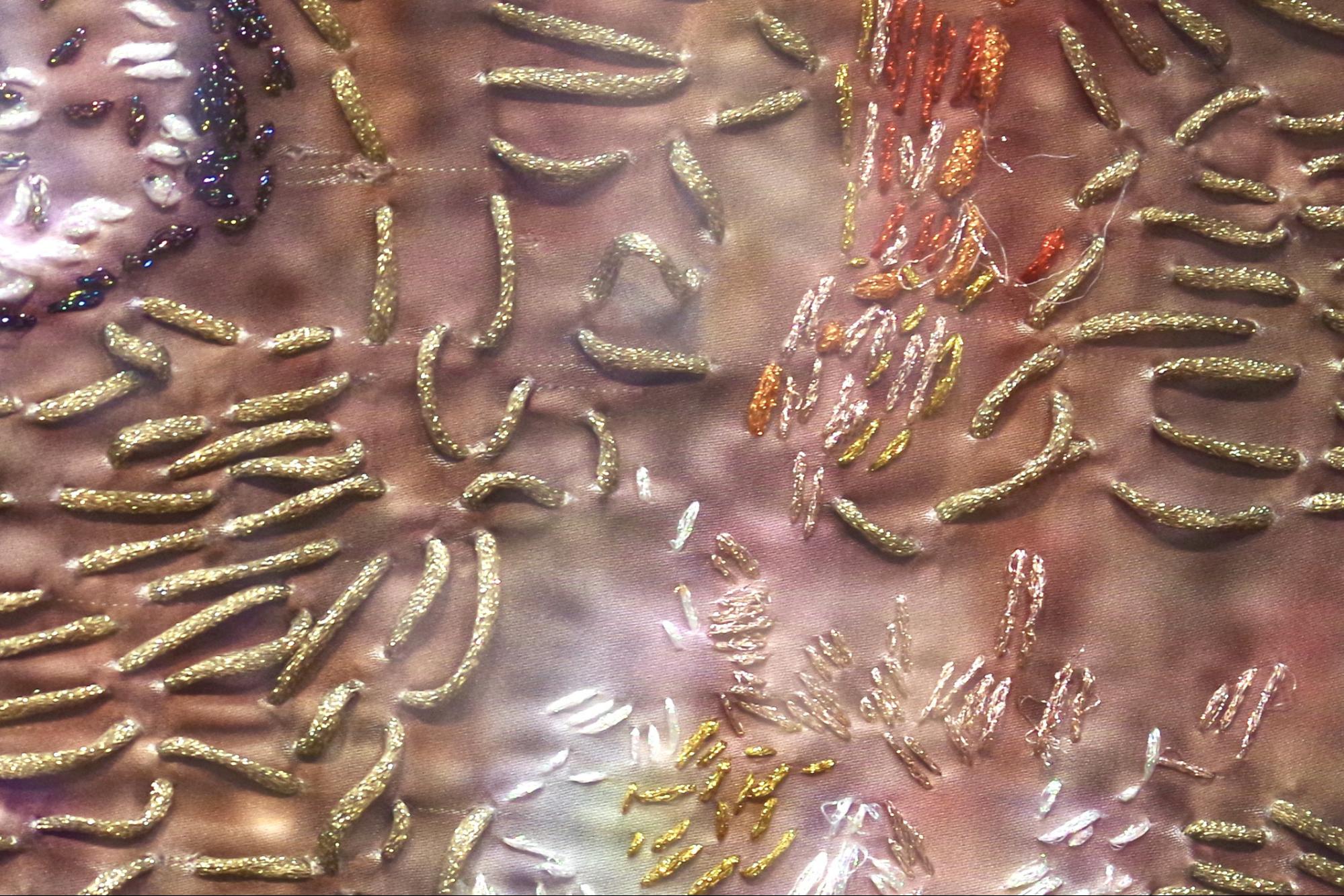

「1996」では「人の手が加えられた生命」を巡る2つの旅を題材にして、ラメ糸の刺繍と、静止画を並べて回転させることで絵が動いているように見せる技法で、ギリシャ語で「生命の輪」を意味するゾートロープを組み合わせて、一瞬おとぎの国に迷い込んでしまったのかと錯覚するような摩訶不思議な空間をつくりあげている。

作品を製作する過程で1996年の偶然の一致に興味を持った彼女は、クローン羊ドリーの足跡を尋ねてスコットランドへ旅に出る。その後、生まれつきの脳性麻痺を理由に母親から強制不妊手術を受けさせられそうになるがそれを拒否して子どもを産み、1977年に障害者の自立を支援する「札幌いちご会」を立ち上げた小山内美智子に会うために北海道に赴き、研究を深めていったという。

「あいちトリエンナーレ2019」といえば、「表現の不自由展」を巡る放脅迫事件や、その後のアーティストによるボイコットなど一連の騒動が連日ニュースで話題となっていた。そんななか、さまざまな視線が向けられる展示会場で、彼女は自身の作品に対してどんな反響を感じ取っていたのだろうか。青木は少し不安があったことは事実だが、会場では作品を純粋に楽しんでくれている人が多い印象だったと話す。

会場にいることで、「実はうちの家も人工受精なんですよ」って声をかけてくれるお客さんがいました。お子さんにはまだ伝えてないらしいんですけど、作品の中で親子で一緒に写真を撮って帰っていかれてました。そのお子さんが大きくなったときに、その写真を見返して、「実はこの作品はこういう意味だったんだよ」って調べて知ったりするといいなって思いました。たくさんの人が会場に来てくれないとなかなか人工授精で子どもを産んだって人には会えないと思うので、それが経験できたことが面白かったです。

会場で、ある母親から子どもに人工授精で産んだことを伝えるべきかどうか迷っていると相談を受けたことがあった。青木が、自分は人工授精で生まれたことを知ってつらい思いをしたことは一度もないことや、むしろ医療や生物学などに興味を持つきっかけになったこと、創作活動の原動力になっていることなどを伝えると、母親はすごくほっとした様子で「話してもいいのかもしれない」と言って作品の中で写真を撮って帰っていったそうだ。人工授精など何かしらの不妊治療の結果生まれてくる子どもは年々増えているが、「1996」はそんな身近なことなのに意外と知られていない「人の手が加えられた生命」の世界をのぞく入り口となっている。

また、青木は妊娠や出産に関して、過去に文芸誌のコラムで「もしどうしても子どもが欲しくなったら、代理母を依頼するか、人工子宮を用いる。できるのならば、相手に産んでほしい」と綴っている。彼女にそのことについて尋ねるとこんな答えが返ってきた。

必ず女性が産む、それが当たり前の社会にちょっと違和感があります。科学や医療がこれだけ発展しているので、将来は男性も子どもを産むことができるようになるかもしれません。そうしたらどっちが産むかということを話し合って選択できる社会になってほしいなって願っています。

「産むのは女性」、それは人類にとって一見疑う余地のないことに思えるが、青木はその常識が覆る未来を信じて心待ちにしている。

一方で、作品の楽しみ方に関しては、あくまで鑑賞者それぞれに委ねるというスタンスをとっている。彼女は作品を通して見る者を啓蒙しようとは考えておらず、むしろ鑑賞者の自由な感性から生まれるさまざまな反応を楽しんでいる。

実は作品のテーマをそれほど重要だとは思っていなくて、それよりもビジュアルや体験として面白くしようって思いがすごくあります。興味を持ってくれたらいいなと思ってステートメントを置くんですけど、ビジュアルだけで面白がってくれる人がいたらそれでもよくて。それで写真を撮ってくれたら、あとからどういう内容の作品だったのか調べてくれるかもしれないから。独自の解釈をしてくださる方もたくさんいて面白かったです。お客さんに教えてもらうことばっかりでした。

次の作品のテーマはヘルマウス(地獄の口)

一人で始めた「人の手が加えられた生命」を巡る青木の旅には、作品の展示を通して多くの道連れが集まっているように感じた。過去最高の約65万人を動員した「あいちトリエンナーレ2019」での展示を成功させた青木は、その後も2020年6月に原宿のギャラリーBLOCK HOUSEで、世界で初めて人工授精を実現したといわれているイギリスの外科医ジョン・ハンターを題材にした展示「“zoe”」を開催するなど精力的に活動している。

そんな彼女の新しい展示が、2020年12月18日から恵比寿にあるNADiff Window Galleryで開催される。

テーマは、ヘルマウス(地獄の口)。着想の発端は、小学校のときに学校の先生から聞いた平面の地球の端から流れる滝の下で大きな口を開けている悪魔の話。記憶を頼りに調べてみたところ、滝の下で大きな口を開けている悪魔はみつからなかったが、ヨーロッパの美術史のなかで度々登場するヘルマウス*1を発見した。全世界で新型コロナウイルス感染症が猛威を振るうなかでの展示に向けた創作活動。青木はこの時期にヘルマウスと向き合うなかでどんなことを考えていたのだろうか。

自分の家系がすごく肺が弱くて、コロナとかちょっとひとたまりもないなって。死にたくないからマスクをするんですけど、顔が見えない状態が寂しく感じられて、作品の前だと、マスクをとって話しちゃったりして、それが作品に話をさせられているような感覚でした。やっぱり口が印象的だと思ったので、それに肺や呼吸のことも絡めて、作品を作ってみようかなって考えています。次の展示会場はショーウインドウみたいな場所なので、その空間を活かして地獄の入り口の大きな口から唾が噴出されるみたいな装置を作りたいなって。

「今回の作品とコロナをどこまで結びつけるかはもうちょっと慎重に考えたい」と前置きをしながら次回作の構想を話してくれた青木。向けられる視点は中世のヨーロッパから現代の日本まで古今東西を自在に行き来する。

永遠に生きられたら、ずっと作品を作り続けたい

気になったことはとことん調べたくなる青木だが、度々「永遠の命」への関心を公言している。昨今、医療の進歩・テクノロジーの進化によって、「不老不死」は徐々に現実味を帯び始めている。今年日本で発売されて話題になった「LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界」は、ハーバード大学の遺伝子学の世界的権威デビット・シンクレアが、老化を治療可能なものとして最新の研究成果をまとめ世界中でベストセラーになった。そんななか、青木に「永遠の命」に関心がある理由を尋ねてみると、とても素朴な答えが返ってきた。

単純に意識が途切れるのがすごく怖いって思いが小さい頃からありました。そして、せっかく作品を一生懸命作っているので、ずっと作り続けたいなって思いがあって。意識が途切れて、いろいろ今まで生きてきたことが、死んだら全部なくなっちゃうのがイヤだなって。

彼女は最近この「永遠の命」の可能性を求めて和歌山に足を運んでいる。

目的地はベニクラゲ再生生物学体験研究所。再生機能を持っていて若返ることができるといわれているベニクラゲを研究している分類学者・久保田信(くぼた しん)が運営している施設だ。青木は、アーティスト仲間と度々この施設を訪れて、久保田の話を聞いたり、再生の実験をやらせてもらったりしているという。いつか作品にまとめられたらと目を輝かせる彼女の探求心に終わりはない。

自身の出生の秘密から出発して、クローン羊のドリーや近代外科医学の父ジョン・ハンターなど「人の手が加えられた生命」を探求してきた青木は、今「永遠の命」を巡る壮大な旅に出ている。先人たちが歩んだ歴史を丁寧に掘り下げ、科学とファンタジーの交差点上に出現する彼女の作品を前にしたとき、私たちは思いもよらなかった未来の可能性に気づかされる。

(人類の)過去は無限にあって、むしろ過去のなかに未来が見える、そんな気がします。

未来の社会を予見するのは、きっと科学者や政治家、あるいはSF作家だけではないはずだ。今を生きる人の数だけ、想像できる未来の可能性がある。彼女の飽くなき探求心は、この先私たちにどんなビジョンを見せてくれるのだろうか。

※2021年1月18日に写真の構成を一部変更しています