「ADFEST(アドフェスト)*1」という広告祭がある。アジア最大級の規模を誇り、今年2019年は、多数の部門に63都市から約1,100人がエントリー。2,500を超える映像作品が集結した。

そんな広告祭の部門の中で、特にアジア圏の若手CM監督にとって登竜門とされる「Fabulous Five(ファビュラス・ファイブ)」というコンペティションがある。

厳しい審査を経て選ばれた参加者5人が、年ごとに与えられたテーマを元にショートフィルムを制作し、それらは広告祭が行われる会場で多くの観客の前に上映され、その場で審査が行われる。

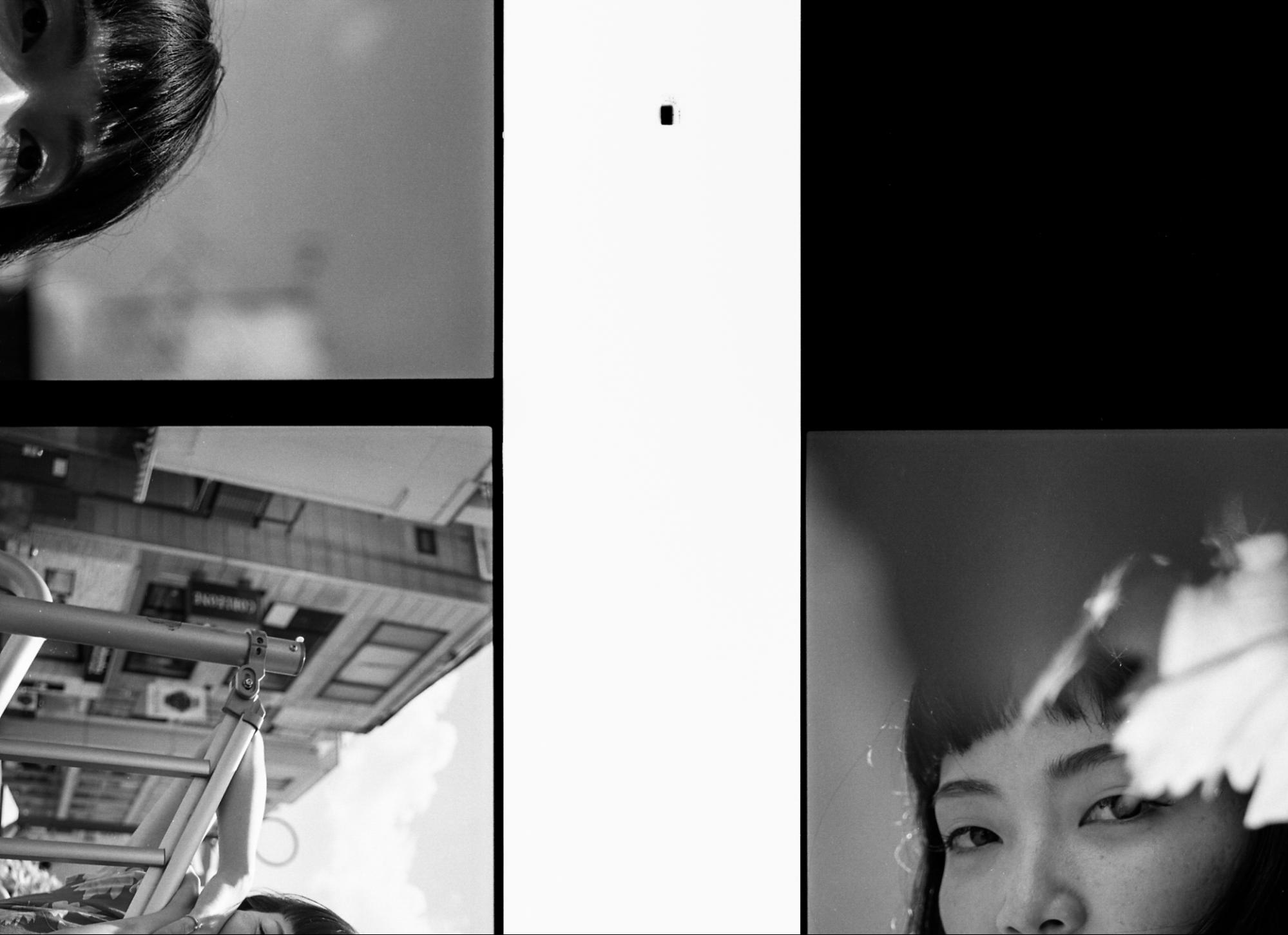

このFabulous Fiveの2019年度における観客賞を受賞したのが、今回話を聞いたMotoyo ‘Jo’ Uzawaだ。

(*1)正式名称は「アジア太平洋広告祭(Asia Pacific Advertising Festival)」。通称「ADFEST」。

今年のFabulous Fiveで5人に与えられたテーマは、「明日、今日 (TMRRW.TDAY)」。

Joはこのテーマに対して、自殺を図る少女と消防庁のオペレーターの会話を軸に描いたショートフィルム『Midnight / 0時』を制作した。

「明日」というと、ポジティブなイメージで描かれることが多いが、彼女はなぜ、“明日が来てほしくない”というネガティブな感情を軸に『Midnight / 0時』を制作したのだろうか。

そこには、彼女の映像づくりに対する誠実さと、一般的な常識にとらわれないスタンスがあった。

ネガティブな感情を受け入れることで生きやすくなる

Joは、一般的にネガティブとされる感情を肯定したいという。

理由は、ネガティブな感情であっても、それを肯定し受け入れることによって、生きやすくなるからだ。

「明日だるいな」って言うと、私、一抹の罪悪感がわくんですね。でもこれって普通の感情じゃないですか。なんか口にしちゃいけない言葉のように思えたりもするんだけど、誰だってそう思ったことあると思うし。否定せずに受け入れていいと思うんです。

だから、「明日、今日 (TMRRW.TDAY)」というテーマを与えられたときに、「明日がくるのが嫌だ」という少女の姿がJoの頭に思い浮かんだのは、自然なことだったという。

彼女は『Midnight / 0時』を通して、明日が来てほしくないという感情を肯定しようと試みたのだ。

それはともすると、受け入れ難い感情でもある。実際、目の前で誰かに「死にたい」と言われたら、どうしてもその言葉を否定したくなるのは、筆者だけではないだろう。

しかし、「生と死であれば、何が何でも生が尊ばれるべきなのか?」と問われると、答えに窮するのも確かだ。

Joは『Midnight/0時』で、「明日生きてたらどうしよう?」と言う少女を生かそうとするオペレーターの心理を繊細な描写で淡々と描いているのだが、このとき私たちは画面越しに、「この死にたいと言う少女に対して、生かすという選択は最善なのか?」という難しい命題を突きつけられる。

もちろんJoは自殺を推奨しているわけではない。それは強く否定している。彼女が伝えたいのは、一般的な価値観に疑問を持つことの重要性だ。

今は生が重視されすぎて、死がものすごく悪いことのように扱われてますよね。でも、生と死ってすごく密接だし、そこに善も悪もないと思うんです。今の「生=善・死=悪」という価値観に対して疑問を抱くのは、大事なんじゃないかなあと思います。

「生きることが無条件に尊ばれることで、逆に生きづらさを感じる人もいると思う」。

Joのこの言葉は鋭い考察を含んでいる。生死に限らず、何かの一方的な押しつけは、伝えたかった意図と逆効果になりかねない。

「違和感のあるイメージを作りたくはない」

まあ明日をテーマに明るいイメージを描かなかったのは、私がそう思ってないからっていうのも大きいです。私はいつも本心で思ってないことは描かないようにしてます。なんか嫌、無理が生じるから。それはクライアントのいる広告制作の案件でもそうです。

Joは広告映像の制作会社に所属しているのだが、広告はその性質上、クライアントの意向を汲まざるを得ない。時には思ってもないことや信条に反する表現を映像に入れざるを得ないこともあるだろう。

それでもなお、折り合いをつけて広告を作るのが、広告制作会社の仕事でもある。それはどの業種でも同じだ。納得がいかないことがあっても、どうにか折り合いをつけるのが、仕事というものの側面だ。

だがJoは、そうした側面を知ってもなお、自分の信念からズレた違和感のあるイメージを作りたくはないと言い切る。その理由は、「広告が持つ影響力に無自覚でいたくない」からだ。

広告って結構な影響力があるのに、最近そこに対して無頓着な人が多いと思う。例えばその商品を宣伝したいからといって、現実的じゃないイメージを描くのは嫌ですね。そういうものを量産することに罪深いものを感じるから、そういう人にはなりたくない。

Joが「違和感のあるイメージを作りたくはない」と譲らないのは、広告を受け取る側のことを考えてのことだ。私たちは気づかないうちに毎日目にし耳にする数え切れない広告から影響を受けているが、そこには違和感のあるイメージが氾濫している。

「ご都合主義な作品が多い」とはJoの言葉で、彼女はクライアントから提示されるイメージに違和感を感じると、「『現実にそんな場面ないですよね? そんな女の子いませんよね?』って伝えるようにしている」という。

この客観的であることを大事にするスタンスは、彼女が他人との違いを自覚したという10代の多感な時期に養われた。

「自他ともに浮いていた」学生時代

台湾人の母と日本人の父との間に生まれたJoは、家では台湾のカルチャー、外では日本のカルチャーに触れて育ってきた。小学生までは、それで何も問題はなかったという。

しかし多感な時期を迎えたことで、次第に周囲に馴染めなくなっていった。「自他ともに浮いてた」というのが本人の弁で、一時期はいじめにもあっていたという。

小さなときはいい意味で馬鹿だったから気づいてなかっただけかもしれない。でも中学生の時に国籍や文化の違いを周りから指摘されるようになって、周りと違うことに引け目を感じ始めたんです。高校生になったときには差別って普通にあるんだって気づきました。だから学校に行きたくなくて、映画館と美術館に行きまくってた。

そうして映画館と美術館に通い詰めるうちに、自然と写真に興味を持ったJo。最初は家族を被写体に撮り始め、常に一緒にいる家族の姿を改めて客観視することで、家族の知らない姿を再発見して楽しんでいたという。

そのうち撮るという主観と、写真を見返すという客観を繰り返すことに心地よさを覚え、10代の半ばで写真家になることを決意。高校を卒業後、武蔵野美術大学に進学し、映像も学び始める。

写真の撮影に対して、チームを組む協同性が求められる映像の撮影に、当初は煩わしさを感じたというが、卒業制作でチームワークの大切さを実感した後、今働いている映像制作会社に入社して考えを改めたという。

理由は、「いろんな人の血(視点)が入っていたほうが作品が豊かになると思うから」。Joはたくさんの視点が一つの作品の中に入り混じり合うことで、自分の作品を客観視できて、かつ自分一人では作り出せない厚みが宿ると考えている。

『Midnight / 0時』に関してもさまざまな人の視点が入っており、今回映像の編集に関わった方の意見をきっかけに、とあるシーンの構成を大幅に変えたそうだ。

不特定多数の支持がなければ獲得できない観客賞を『Midnight / 0時』が受賞したのは、必然だったのかもしれない。

たくさんの作品に救われてきたからこそ

『Midnight / 0時』には分かりやすい答えが描かれていない。

加えて、「ヘビーな内容だし、どういう受け取られ方をするのか少し不安だった」とJoが吐露したように、自殺というとてもセンシティブなテーマを扱っている。

だから、授賞式で自分と話すための列ができたことや、街中で話しかけられるようになるなど、思った以上にポジティブな反応が返ってきたことで、「単純にこの受賞が自信になった」とJoは嬉しそうに話す。

ご都合主義な展開や、安易な希望や、現実にありもしないイメージを描かないのは誠実だと思う。

それは見たくないものや、考えたくない問いを突きつけてくるかもしれない。でも、そこには嘘がなく、真心がある。だから真摯なメッセージが伝わってくる。

そこに人は感情の揺さぶりを覚え、時に救われるのだろう。

『Midnight/0時』は私のネガティブな所が出た作品なんですが、これが誰を救う…っていうのは言いすぎだな…だけど私自身がこれまでいろんな作品に支えられてきたように、誰かのあまり人に見せたくない部分をなでてあげることができたのかなと思うと、嬉しかった。

たぶん謙遜するだろうが、彼女はこれからも、画面越しに誰かを救っていくのだと思う。