「2022年バージョンの『ケータイカルチャー』」をテーマに、ガラケー(平成の折りたたみケータイ)とともに生まれ、育った文化(絵文字、セルフィー、プリクラ、デコ、携帯ストラップ、着メロ)を、アーティスト6組が 「Galaxy Z Flip3 5G」(令和の折りたたみケータイ)を使用して、 スマホネイティブな視点を加えて再解釈し、表現したイベント「‘22 TWENTY-TWO– Galaxy Z Flip3 5G Experience & Exhibition –Produced by NEUT Magazine」。2022年8月6・7日にGalaxy Harajukuで開催された同イベントで作品を展示したharu.とKaho Iwaya(opnner)に、今回の制作を振り返りながら、自由に話してもらった。

※動画が見られない方はこちら

話は2人が経験した「ケータイカルチャー」や、haru.が作品の制作テーマに選んだ「セルフィー(自撮り)」から、それに関連してKaho Iwayaが自身のタトゥーシールブランド「opnner(オプナー)」に込める思いなど「体を使った表現」へと展開していった。

【二人の作品と作品メッセージ】

haru. #セルフィー

haru.の作品メッセージ:

「自撮り(セルフィー)」のルーツは15世紀に始まった「自画像・セルフポートレート」にあると言われています。

さまざまな目的をもって描かれた自画像ですが、私の場合は出張先でコロナに感染し、見知らぬ街の療養施設で過ごすことになった10日間を一つのアートピースにして残したいと思いました。

出てくるお弁当に必ず貼ってあった私の入所番号【1010】が書いてある緑のテープ、マスクの紐、胸元には窓から見えた夏空。心に留めておきたい言葉は、鏡越しに自撮りをした時に読めるように反転しています。

私にとってセルフィーを撮るという行為は、次から次へと襲ってくる社会の不安や個人の痛みのなかで、自分の存在を確かめるための、ある意味とても切実なものでもあるのです。

Kaho Iwaya(opnner) #絵文字

Kaho Iwaya(opnner)の作品メッセージ:

以前スタンプを作ったときも、友人とのメッセージから抜粋して作ったのですが、今回も会話からや、今の自分の気持ちをできるだけそのまま使って制作しています。

ガラケーを持ってた時、どこどこの絵文字に憧れがあったり、個性のひとつだった絵文字を

自分が作れるようになるとは!

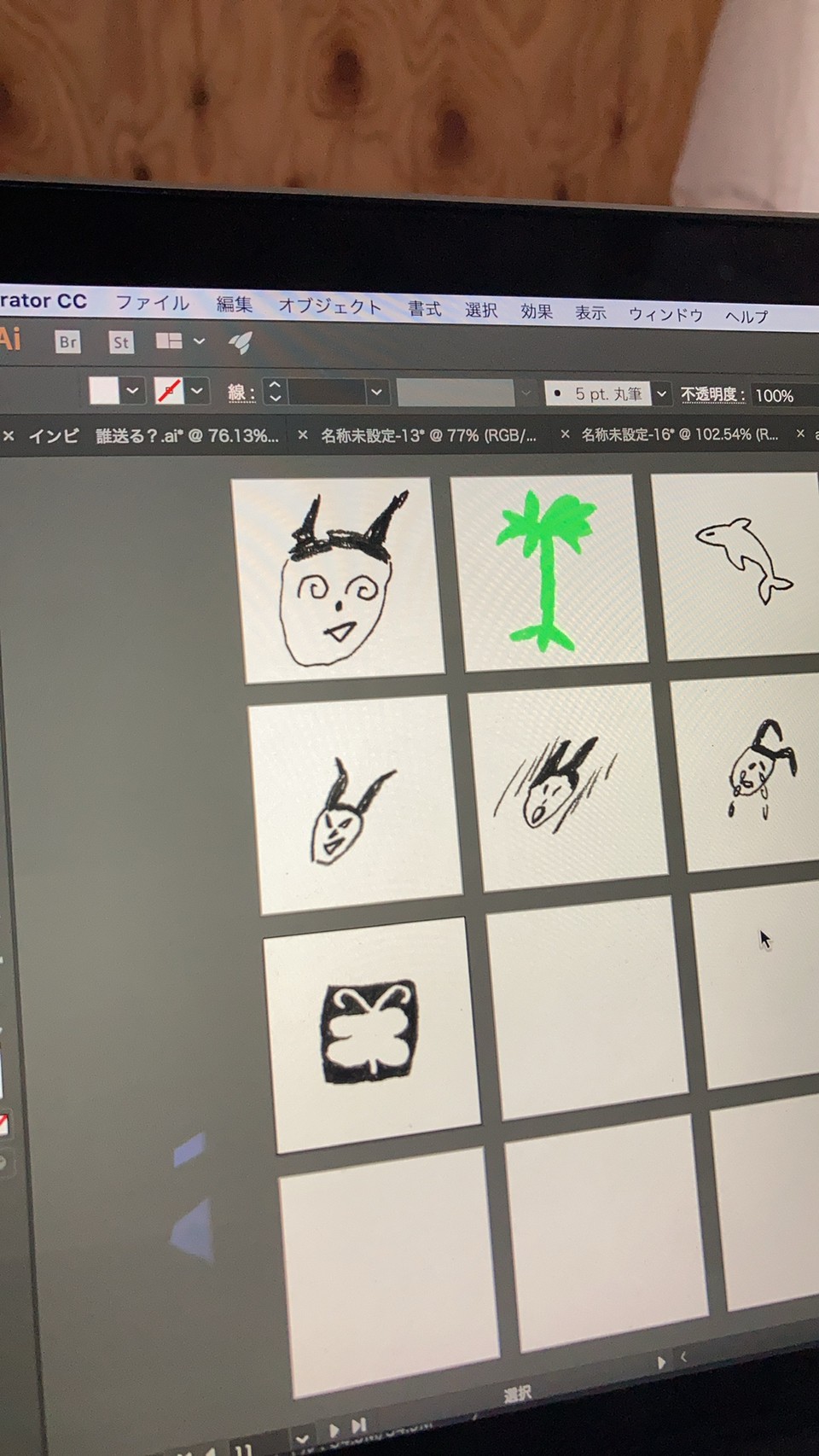

焦りすぎて目まわりながら笑ってる大変な悪魔たちや、携帯の懐かしさを込めて少女漫画風目などを詰め込みました。

2022年バージョンの“自分の状況“を作品に込めた2人

haru.は繋ぎ合わせた布に自身の心に留め置きたい言葉や記憶を反転させて刺繍し、身につけて鏡越しにセルフィーするときに読めるようにした作品、Kaho Iwayaは制作中の自身の飾らない感情に即した「目まわりながら笑ってる大変な悪魔たち」など、絵文字と友人とのメッセージアプリでの会話を想像して制作した待ち受け画像のGIF作品。それぞれがコロナ禍で過ごした自身の怒涛の2022年での生身の経験や創作活動に勤しむ日々に巡らせた考えをイベントのテーマに合わせて表現した。

ーharu.さんは刺繍を使った作品を作られていましたよね。どのようなことを込めて作られていますか?

haru.:刺繍みたいなことはずっとやっていました。始まりを考えると子どもの頃から淡々と作業ができる縫い物が好きで、親が共働きだったので時間を潰すために1人で裁縫をしていたのが原点にある気がします。でもその頃はもちろん表現だとは思っていなかった。大学に入って今回に繋がるようなものを作りはじめて、節目にそういうものを作っていたんです。今回は鏡越しにセルフィーをしたときに自分が読める文字が書いてある服を作りたいなっていうざっくりのイメージはあったのですが、ちょうど制作のタイミングでコロナになって隔離されてしまって、そのなかでいろいろ考えたことをそのまま縫うことにしようと思いました。その隔離期間中に自分の将来のこととか、どういうものを作っていきたいかとか、そういうのがどんどん浮かんできて、次から次へと刺繍したって感じですね。文字は自分にずっと覚えておいてほしいことは反転させて、鏡越しにセルフィーしたときの自分に読めるものにしてあります。林央子さんにお誘いいただいた「ハンカチ文集」のときに初めて反転文字の刺繍をして、それが今回さらに進化しました。

Kaho Iwaya(以下、Kaho):反転してるやつには何を書いていたの?

haru.:内容はいろいろあるけど、「私はここにいる」っていう言葉を反転させていて。毎日いろんなことが変わっていくじゃないですか。社会情勢もそうだし、いろいろ目まぐるしくて。すごいスピードで変わっているなかで自分を見失う瞬間もあるなって思って。それでも物は残るし、この手を動かした時間で自分の輪郭をもう一度縁取っていくじゃないけど、そういう感覚はすごくあった。世界は動いているのにずっと1人でホテルにいたから、自分はここにただいるだけで、これからどうしようみたいな焦りもありました。窓も10センチくらいしか開かなくて、このままベッドに沈んでいくのでは、って本気で思いましたね。だからそういうときに刺繍をしたのは感覚を掘り起こすような作業でもあり、自分を見失わないためでもあったかな。

ーKahoさんは絵文字をテーマに、GIFやシール、メッセージアプリでの会話をイメージしたものを作られていますが、どのようなことを考えて作られましたか?

Kaho:以前LINE用のスタンプを制作したときと同じように、今回作ったものも友達とのトークからイメージを引っ張ってきました。自分が使う・これからも使うだろうというものを集めて作っています。今回、個展の制作と時期が重なっていたので、心的にヘビーな状態だったんですが、だからこそ、そんな自分の気持ちのままを絵文字にするのが、そのときの自分にとってベストな表現だって思ったんです。これを作っているときは心の調子がいいぞってなりながらやってた。

haru.:一緒だね。

ガラケー時代から続く、デジタルでも“そこにいる実感”や“その人っぽさ”を感じるクリエイション

「ケータイカルチャー」の再解釈が試みられた「‘22 TWENTY-TWO」。2人が振り返る当時は、ガラケーというデジタルとコツコツと手作業でデバイスをデコレーションするなどアナログの間で自分の好みを模索しながら、イベントで取り上げられていた待ち受け画像や着メロ、携帯ストラップなどをカスタマイズしていた時代だ。2人からはスマホが主流の2022年にもそのマインドは受け継がれており、より“生きている現実”に肌で触れられるようなクリエイションを若者が欲するようになっているのではないかという見方が提示された。

ー今回のイベントは「ケータイカルチャー」の再解釈がテーマで、2022年に経験した感情や思いを作品に込められていますが、ガラケー時代について振り返ってみていかがでしたか?

haru.:私たちの世代っていろんなケータイを経由してた世代だよね。

Kaho:ガラケー使ってた?

haru.:ガラケーはギリギリ。私はケータイを持たせてもらうのが遅くて、ガラケーからスマホまで周りの人たちとはラグがあって、持っていたのは電話しかできない原始的なやつ。だからあんまりそれでコミュニケーションをとった覚えがなかったから、自分の体験はそんなに意識しなかったかな。それでも今となってはすごく身近なデバイスではあるから、現在の自分との関係性にフォーカスを当てました。

Kaho:最初この話をもらったときに、潤くん(NEUT Magazine編集長)とガラケーのときってみんなバラバラのケータイを持ってて、それが個性だったって話してて。

haru.:うんうん。当時は待ち受け画像とか、ああいうのめっちゃみんな集めてたよね。で、印刷してた(笑)。

Kaho:めっちゃ持ってた(笑)。

haru.:今そういう文化ないよね。誰かが作った画像をみんなが保存して、プリントアウトして。

Kaho:コツコツ。

haru.:コツコツだよね。なんなんだろう、あの文化。

Kaho:なんやったんやろ。そこからノートとかにもなってたもん。

haru.:なってた、グッズになって展開されてた。

Kaho:買ってた(笑)。

haru.:なんか画像集めにセンスが出るんだよね。ああやばい懐かしい(笑)。

haru.:今回の作品作りもめっちゃ手作業でした(笑)。デジタルの時代って言われているのに。

Kaho:手描きを絵文字に起こしていたし、GIFも細かい作業の集結だし(笑)。

haru.:ちくちくとひと縫い(笑)。私が高校生の頃(2013年とか)は「みんなと一緒」とか、Tumblr*1上でみんながスクラッピングして持ってるイメージみたいな、ざっくりとした憧れの対象があったけど、最近はその時代を超えた感じがしてて。なんかもっとみんながリアリティみたいなのを欲しているような気がする。人間関係とか感情もそうだし、物に対しても作られている背景を知りたい、伝えたいと思ったり。共有するものの中身が濃密に、具体的になったぶん、コミュニティのあり方も少しずつ変化していると思います。

Kaho:今回みんな同じ機種をベースに作品を作ったけど、完成したものは待ち受けとか中身もバラバラだったよね。この人っぽさっていうのがどんな機械であっても滲み出るなって思いました。

ーイベントには500人弱の方々が来場されました。今回作品を作られて、当日もイベントに行かれていかがでしたか?

haru.:お客さんの層が若くてびっくりしたかも。大学生の子が1人、私のInstagramの告知を見て来ましたって言ってくれた。ガラケーを知らない・使ったことのない人たちに伝えられたというか見せられたものがあるのかもって思います。

Kaho:来てくれた人が何を感じてたかが気になります。「わ、可愛い」なのか、「これからのカルチャーとは」みたいな感じなのか、何を考えていたのか。作るときにはガラケーにもっと寄せたものを作るかちょっと迷ってたんです。絵文字もドット絵でやるのか。でもガラケーっぽい絵文字って既にあるから、せっかくなら今を切り取ったものを作りたいなって思った。

(*1)画像や動画、GIF、文章などの投稿に加え、他のアカウントに投稿されているコンテンツを個人のページ内で引用・シェアし、スクラップブッキングができるミックスメディアブログサービス

“自分の姿”は自分で残したい。セルフィーで撮る“遺影”

“そのときの自分”を自身が決めた絶妙なバランスで記録するセルフィーを撮るharu.は、生きていく過程を自分の望む状態で写真に残す“ピン挿し”という意味での“遺影”としてのセルフィーについて話してくれた。haru.いわく、セルフィーという気軽で威張らない手法は、自らが思う自分に最も近い姿を表現することができる。

ーセルフィーはharu.さんの研究したいテーマだったと聞いています。どうしてセルフィーに興味を持つようになったのですか?

haru.:セルフィーがバカにされたり若気の至り的な感じの言われ方をされたりする風潮が結構あるじゃないですか。今ではそんなことないかもしれないけど、Instagramが出てきた当初はけっこうあったんですよね。自分のことが好きだと公の場で言うとか自分が前に出ることに対してよく思わない人がそう言うんだと思うけど、私はむしろその評価の低さみたいなところがけっこうおもしろいなと思っていて。

Kaho:うんうん、そもそも。

haru.:昔の画家たちの自画像って、めっちゃ評価が高くて美術館に収められるようなものになっていて、でも言ったらセルフィーと同じじゃないですか、だいぶ盛ってるし。アイ・ウェイウェイ*2も捕まる瞬間にエレベーターの鏡越しにセルフィーしていたことがあるんだけど、SNSにあげるっていうのが結構それに似ているなって思って、そうやってそのときの自分を残すことにすごく興味があって。評価が低いからこそ、そこでおもしろいことしたいっていう気持ちもあります。いわゆるすごい作品を作るんじゃなくて「セルフィー?」と思わせるギャップ。いつか傑作といわれるセルフィーをつくりたいですね(笑)。

Kaho:ははは、確かに。

haru.:それからとある写真論の本を読んでいたときに、現代の遺影はセルフィーなんじゃないかって書いてあって、それもおもしろいなと思って。ずっとSNSをやってた人が亡くなったあともそのアカウントは残り続けるじゃない。それとかもすごく不気味だし不思議だと感じた。

Kaho:確かに、すごい不思議。

haru.:そう、その人のアカウントに飛んだらあたかもその人が生きているかのような感じがして。みんなが追悼のコメントとかするとまたタイムラインに上がってきたりもするよね。そこの間歩いていて偶然入ったカメラ屋さんに「遺影の作成します」っていうサービスがあって驚いた。故人の顔をくりぬいて遺影用にスーツっぽい服を合成できますみたいなことが書いてあって、私だったらこれは絶対嫌だって思った(笑)。それだったら自分で自分のベストな状態のセルフィーを撮っておいて遺影として使ってほしいです。

Kaho:そう考えると遺影が結局一番アクティブかもしれないし、後でも思い出すのは遺影のときの写真かもしれない。だから着てた服を遺影ですり替えちゃうのは、大切な思い出が混乱しちゃうね。

haru.:今回の作品の場合は自作の服が完成して、もうこれ以上手を加えないだろうなってタイミングでやっと着てセルフィーを撮った。私はここにいるっていう証明を世界にするために、SNSにあげて完結っていう感じ。作品を作っているのと同じ感覚なんです。普段はそんなにたくさんセルフィーを撮らないし、撮るモチベもそんなにないんですよね。辛かったとかっていう記憶が染み付いているのは着ている服だけでよくて、それをカジュアルに着て私の人生は進んでいるっていう状態のセルフィーを撮る。忘れたくないことって残したいからといっておおげさにすると自分のものではなくなってしまう感覚があるので、そのへんのバランスは大事にしています。人生の地図の上に、節目のピンを挿していくイメージです。

(*2)中国出身の現代美術家で社会活動家。政府に対する批判や世界規模での人権問題を作品のテーマとすることで知られ、中国当局の監視下での軟禁生活や投獄を経験している。彼を追ったドキュメンタリー映画『アイ・ウェイウェイは謝らない』には、拘束される前に撮ったセルフィーをTwitterに投稿する場面がある。

目まぐるしい日々の“切実な瞬間”を切り取るのは、身近なデバイス

目が回ってしまうような忙しい日々のなかでも笑顔になれる瞬間や、忘れたくない自分の内なる衝動のような“切実なもの”を記憶に残せる一方で、何気なく使っているスマホのような身近なデバイスで撮れる“軽さ”がセルフィーの良さだとharu.は考えている。

ー作品のステートメントで印象的だったのが「セルフィーは自分の存在を確かめるための切実なもの」という箇所だったのですが、これは今回の療養施設に隔離されていたという文脈に限ったものというより、haru.さんのセルフィーに対する普段からの考え方なのでしょうか?

haru.:そうですね、結構切ないものですよね。1人で号泣しているときに撮るセルフィーもそうだし、友達とか家族と会ったときに撮ったりするのも。こういう世界情勢のなかで久しぶりに会った友人と撮る写真とかって、その一瞬を切り取る行為だなあって思って。みんなそれぞれやりきれないこととか起きてるけど、その瞬間を特別だと思った自分たちがいて、スマホに笑顔とか向けるじゃないですか。そういう意味ではセルフィーってすごく切実なものな気がします。

Kaho:大好きって思いながら撮ってるもん、友達と撮ってるときって。切実はぴったりな表現だと思う。

ー自分の存在を確かめる行為が必要となるくらい、目まぐるしい日々のなかで自分の存在が消えてしまうような感覚に陥ることがあるのですか?

haru.:全然あります。他人に求められている役回りって、それぞれにあると思うんですよね。結構身近なところ、家族とかでもある。必要なときはもちろんありますよ。でもそこからはみでたらいけないと強く思っていたりすると、どんどん自分の感情とか、衝動とかが鎮められていく感じがして、「本当はどうしたかったんだっけ」って大切なものが思い出せなくなるようなときがある。でも経験上は自分のコアな部分というか衝動的な部分を大事にしていれば、吹っ切れる瞬間があるって思ってます。

ーそういうなかで自分をもう一度捉え直すというか、認識して繋ぎ止めるものがセルフィーでもありますか?

haru.:そうですね、なんかそれってすっごく軽く聞こえておもしろい。それで繋ぎ止められるの?って(笑)。

Kaho:セルフィー がすごい(笑)。

haru.:やっぱり私たちの仕事って社会と繋がっていて、やるなら意義のあるものを作りたいっていう気持ちがあるじゃないですか。でも私はそれだけだとどこか偉くなっちゃうっていうか、自分のなかにいる少年が文句を言い出すんですよね(笑)。「かっこつけすぎだろ!」って。セルフィーは誰かのためでもないし偉くもないし、アート作品として立派でもないというのがすごくいい。立派になるのはきしょいなって(笑)。私が一番嬉しいのは、私の作ったものを見てくれた人が「自分も作りました」って報告をしてくれたりとか、作品の写真を送ってくれたりとかするときです。自分でもできるんじゃないかって思って手を動かしたらそれが形になった、楽しい。そんなの最高じゃないですか。

他人にどう思われるかは関係ない。“自分に向き合った証”としてのセルフィーやタトゥーシール

Kaho Iwayaが自身のブランド「opnner」で作るタトゥーシールは、デザインに自身の記憶が保存されている。それは心と体が離れそうになるときにも肌に貼ることで、気持ちに合ったものを物理的に自身と最も近いところに身につけていられる心強いものだという。誰のためでもなく自らが前進していくために、内側から滲み出たものを視覚的に残し、自分との内なる闘いの証になるのがセルフィーやタトゥーシールそしてタトゥーではないかと2人は結論づけた。

ーではここからセルフィーからもう少し話を広げて、体を使った表現についてお聞きしていきたいです。Kahoさんはタトゥーシールという体を使った自己表現のツールを作っていますが、体に貼る媒体を選んだ理由を教えてください。

Kaho:もともとタトゥーシールを作るようになったきっかけは、体に落書きしていたときのインクが服について、シールだったらそのように落ちることはないなと考えたことです。それに体に貼るものは個々の体のラインを使えるからもっと自分の体に寄り添ってくれるように思える。私にとってタトゥーはバラバラになりそうな心と体を繋ぎ止めてくれる存在だと信じているから、haru.さんのセルフィーの話と似ているかもと思った。

haru.:バラバラになるっていうのは自分の輪郭が崩れる感じ?

Kaho:うん、そうだね。

haru.:Kahoさんとアウトプットが違うだけで、互いに同じことしてる気がする。そのときの自分に向き合った証ですね。

Kaho:私も誰にどう思われるかではなくて、まずは自分が「ここまでやりました」っていうのを残せる何かって常々思っている気がする。タトゥーシールは興味があるけど遠い世界みたいに思っている人とか、励ましがほしいけどタトゥーに紐づかない人とかにも、タトゥーシールっていう体験で、なんかそこで気持ちにぴったりするものをみつけて「ああ共にできるジュエリーなんだ」って思ってくれたらそれも嬉しいし。なんかリハーサルみたいな感じ。貼ってみてどうですかって。タトゥーシールから、タトゥーへの見え方も少し変わって、いつかタトゥーを入れる日が来るかもしれない揺らぎって面白い。

ーharu.さんは洋服を身につけた自分の体をセルフィーに収めるなど、体を媒体に使うということに対してどのような意識でいますか?

haru.:私の場合は人からどう見られるかをかなり意識してきたと思います。ドイツでの学生生活で西洋人のなかで唯一のアジア人としてどう振舞っていればいいかというところから始まって、過激なダイエットとかヘアメイクとか見た目の改造もやってきた時期があるから。そこの自意識は制作にもかなり影響しています。今では“闘いの現場”は自分のなかにあると気づいたから、そことどう対峙するかっていう意味でもそのときの自分を映す行為をしています。その体をどう捉えるかを考えているところがある気がします。

ーKahoさんは普段セルフィーを撮りますか?

Kaho:あんまり撮らないけれど、家族や友人に自分の健康や喜怒哀楽の報告で、セルフィーを送ることはあります。あとは髪の毛切ったときとか、今の自分を残しておく意味でセルフィーを使ってます。普段タトゥーシールを作るときはそのときに強く考えているテーマを表現していることが多いのですが、その点でも、今の考えや自分自身を残すって点でセルフィーと似てるかもしれない。

haru.:セルフィーは生きるモチベーションと言えますね(笑)。ぶっといピンをダーンっと自分の人生の地図に挿す。挿したら(撮ったら)「ハイ、次いこ!」ってなる。

Kaho:セルフィーってすごいな。すごいことに思えてきた。ピン挿しってパワーワードやなって思う。そういえば展示の最終日とかに写真撮るけど、あれは確かに「ここまでやりました」みたいな感じではある。

haru.:歴史に残る画家たちも、ある時期を象徴する肖像画を描くじゃない。それと一緒だよね。

Kaho:確かに。画家とかも盛りすぎて、全然その本人と顔が違うとか。

haru.:まあ盛るよねえ。

Kaho:誰やねん、写真と全然ちゃうやんって。

haru.:「いいんだ、これは自分のためのピンなんだ」ってマインドでいきましょう。

自らの力では制御できない出来事が日々世界で起きるなかで闘い、生きてきた自らの姿や切実な記憶を、自身が思い描くイメージに基づきセルフィーやタトゥーシールという選んだ媒体に込めて保存しているharu.とKaho Iwaya。歴史に名を残した芸術家が時期ごとの自らを表す自画像を描いてきたように、他人には見られていない努力の瞬間や、“闘いの現場”である個人の内側にある複雑な思いは、そこで誰のためでもなく自らのために形を変えて表現され、次の地点へと進むために残されている。個人の存在のあり方の確認手段としてのそれは、ケータイが持つ記録装置の側面が可能にしたといえる。

人との音声を通した通信手段として生まれたケータイ。私たちはケータイというデバイスの進化とともに手軽に使える自己表現の手段を得た。セルフィー、絵文字、メールやメッセージアプリ、ソーシャルメディア…。進化し続けるツールをどのように使い、何を記録し伝えるのか。現在では珍しいものではなくなったデバイスのカメラを使って自らの姿を記録し、生きている証拠を意識せずとも残せる。ケータイの誕生以前からあった人間の身体は、手段を手に入れたことで可能となったあらゆる表現・発信の方法をどう使い、今後も自らをどう捉えていくのか。日常の何らかの瞬間を切り取ってスマートフォンに記録することを選んだ人々は、他人に公開せずとも自己との確認作業としてのデバイス内のコミュニケーションとともにこの先も進んでいく。

haru.

1995年生まれ。

東京藝術大学在学中に、同世代のアーティスト達とインディペンデント雑誌HIGH(er)magazineを編集長として創刊。

多様なブランドとのタイアップコンテンツ制作を行ったのち、2019年6月に株式会社HUGを設立。

代表取締役としてコンテンツプロデュースとアーティストマネジメントの事業を展開し、新しい価値を届けるというミッションに取り組む。